全重室在华北平原地下水开采与地面沉降关系研究中取得进展

近日,精密测量院影像大地测量研究团队以河北省衡水市为案例,采用时间序列干涉合成孔径雷达(Time-Series Interferometric Synthetic Aperture Radar ,TS-InSAR)技术,深入解析了地下水过度开采与地面沉降之间的关系,相关研究成果近日发表在《水文学:区域研究》(Journal of Hydrology: Regional Studies)上。

华北平原是中国三大平原之一,是中国人口最多的平原,其经济发展主要依靠地下水支持。地下水超采与地面沉降现象相关联,给生态环境和基础设施带来挑战。针对这一现状,以沉降问题突出的衡水市为典型区域,研究地下水开采与地面沉降的因果关系和时空特征,对可持续水资源管理至关重要。

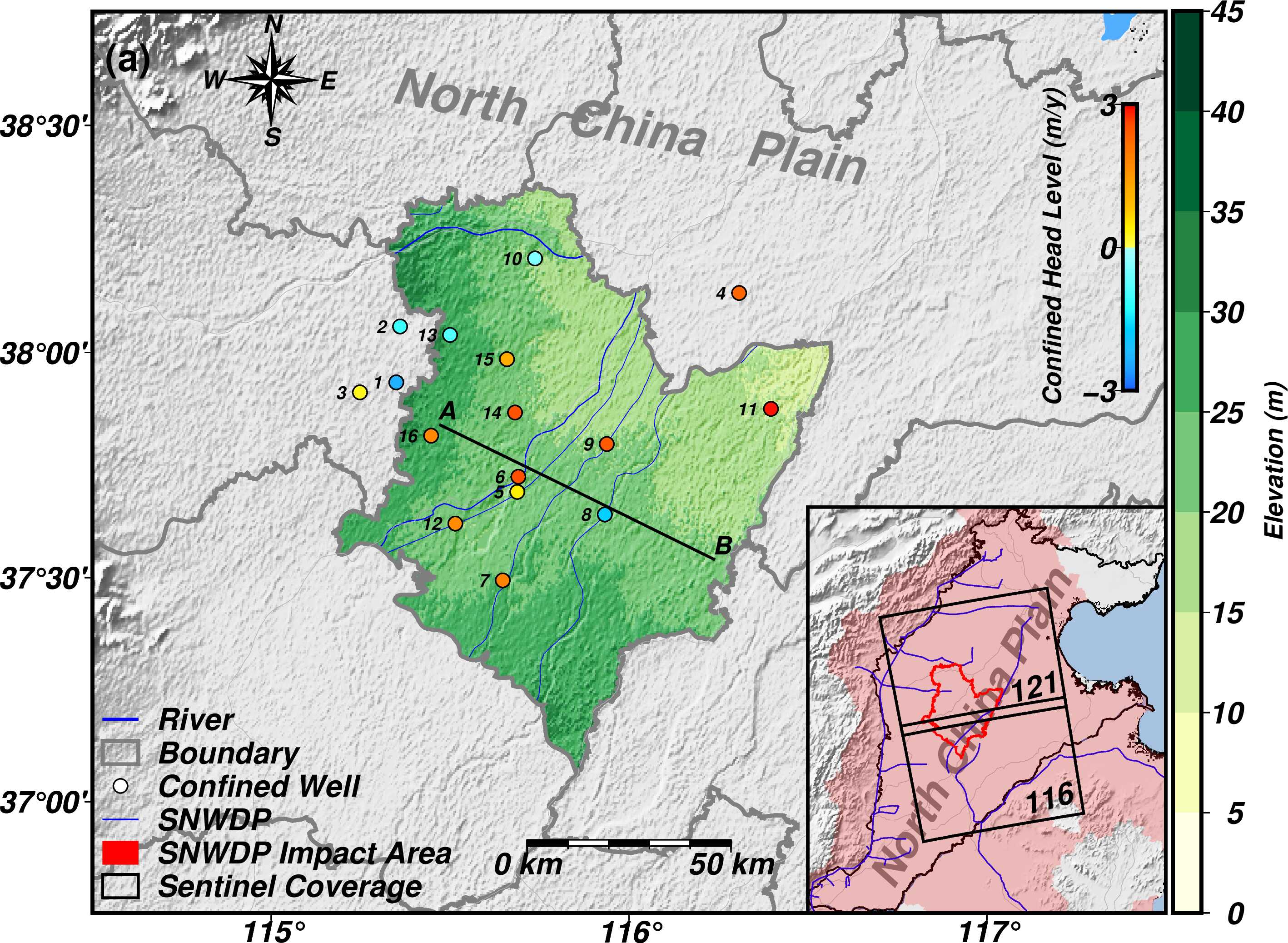

研究基于 Sentinel-1A SAR卫星数据(图一),采用TS-InSAR技术,获取了衡水市2017—2024年的高精度地表形变信息。通过季节性沉降信号分离、相位滞后校正等关键技术处理,并结合地下水动态监测数据,系统分析了研究区承压含水层地下水位变化和地面沉降之间的联系。

研究区域位置(包含区域地质特征、承压水井数量、Sentinel卫星数据覆盖范围)

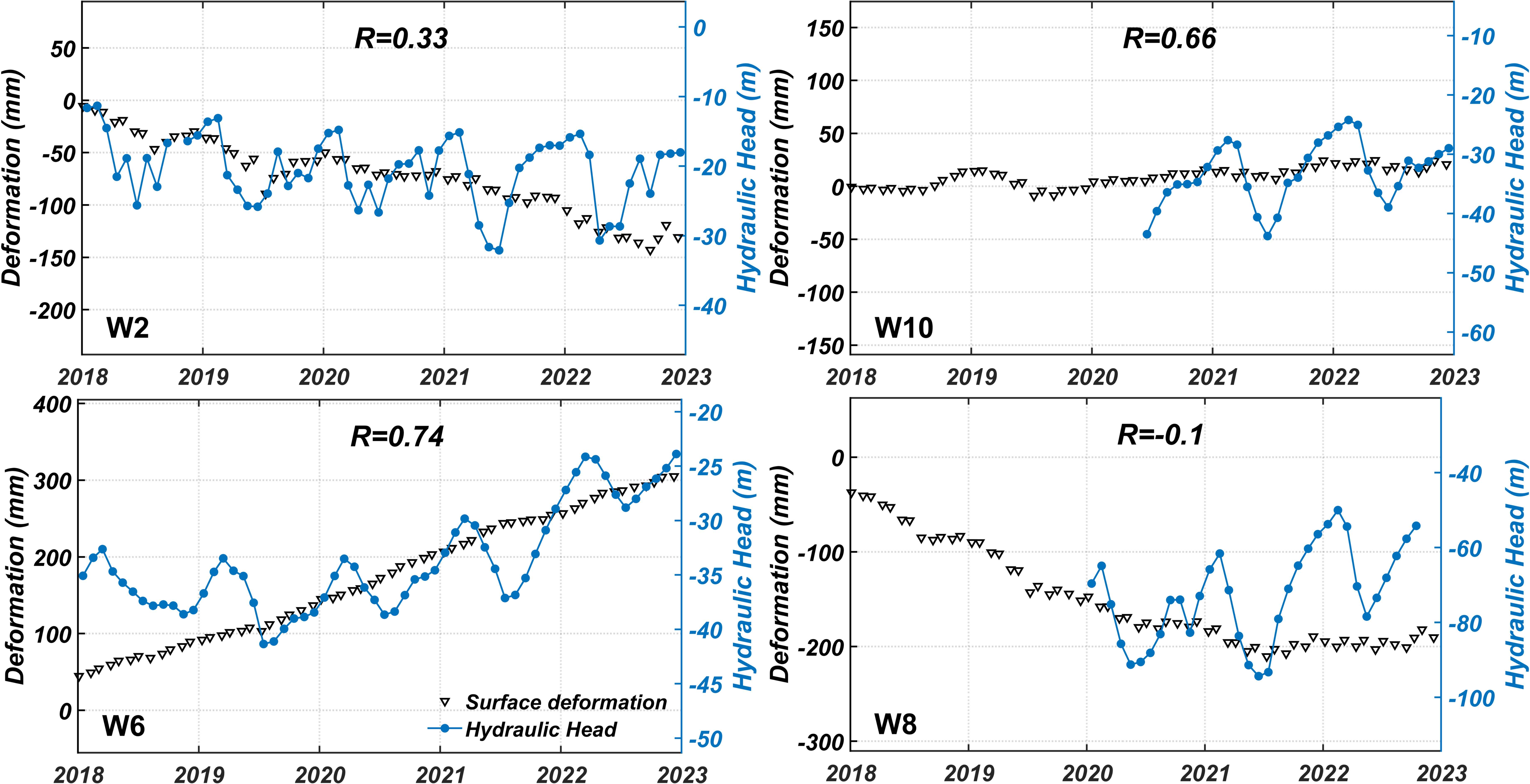

研究发现,衡水市的地面沉降表现出两类典型特征(图二):第一类为沉降速率与地下水位动态变化呈显著同步性,指示其沉降主控因素为承压含水系统的水位下降;第二类则显示出地下水位回升背景下沉降持续发展的异常现象,经分析主要归因于弱透水层因前期水位下降引发的滞后排水效应。研究进一步揭示,衡水市地处黄河冲积平原与冲积扇过渡带的特殊地质环境,沉积物在岩性组成和结构特征上存在显著空间异质性。这种地质背景导致区域含水层系统在储水能力和渗透性能方面表现出强烈的非均质性,从而形成了地面沉降空间分布的不均衡格局。

4个地下水位监测点附近的变形和水头的时间序列

相关成果以“TS-InSAR assessment of groundwater overexploitation-land subsidence linkage: Hengshui case study”为题,发表在《水文学:区域研究》(Journal of Hydrology: Regional Studies)上。精密测量院博士生安岩为论文第一作者,研究员沈强为通讯作者。

该研究得到国家自然科学基金、武汉市自然科学基金和湖北省珞珈实验室开放基金的部分资助。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214581825003143

科研进展

科研进展